Firenze: l’inizio della cura

Che poi è praticamente impossibile parlare di Firenze senza cadere nell’ovvio, senza raccontare della Cappella del Brunelleschi, del Campanile di Giotto, degli Uffizi, dell’Arno. È difficile non dire cose già ribadite da tanti prima di noi, da milioni di turisti e viaggiatori che sono arrivati qui, nel corso dei decenni, anzi, dei secoli, senza elencare luoghi scontati.

Eppure.

Eppure, per me i giorni di Firenze sono stati unici, irripetibili forse, perché da febbraio 2020 a giugno 2021, la città di Dante è stata la destinazione più lontana in cui sono arrivata.

Sembra assurdo: ero abituata ad attraversare distanze smisurate. Salivi su un aereo e bam, eri a Sydney, New York, La Paz. Ti svegliavi mezza morta dopo il volo e laggiù, a decine di chilometri sotto i tuoi piedi, il mondo si era capovolto, si era mosso e tu con la terra, avevi oltrepassato senza fare nulla continenti e paesi e confini e cieli.

Eppure.

Eppure, la sera in cui sono arrivata a Firenze, in piazza del Duomo, ho avuto la sensazione di vedere tutto per la prima volta. L’avevo già visti quei marmi colorati più e più volte nella mia vita precedente alla pandemia, ma in quelle ultime ore della giornata, immersa nell’afa tipica di giugno, mi sono sentita in un primo momento smarrita, come se non fossi mai andata da nessuna parte prima. Sono rimasta un’ora immobile, in piedi, come una cogliona. Col senno di poi, ho capito che non ero persa. Ho capito che a Firenze mi sono ritrovata perché proprio lì sono tornata in qualche modo a vivere.

Eh sì, lo capisco: ci sono alcuni viaggiatori che cercano spasmodicamente di arrivare alla fine del mondo, perché andare a fare un giro in Italia è scontato. Perché collezionano destinazioni su Instagram. Perché nulla è mai abbastanza. Non fraintendetemi, lettori, anche a me mancano i viaggi intercontinentali, mi manca l’Asia e aspetto gli Stati Uniti e il Sud America come si aspetta Natale. E so che il giorno in cui riprenderò un aereo porterà con sé una gioia che le parole non riescono a delineare, perché è profonda come una grotta e luminosa come un faro.

Ma dal mio piccolo, penso che non sia sostenibile essere così ingordi – ora – dopo quello che abbiamo vissuto. Penso che sia necessario essere grati dei passi che – ora – ci è concesso fare. Il resto del mondo, benché fragile e in continuo divenire, ci aspetta e ci accoglierà quando tutto sarà in salute. Dobbiamo guarire, prima. Le decine di chilometri che ho fatto in 4 giorni a Firenze sono state l’inizio della mia cura.

San Frediano

Una sensazione di intimità: ecco come mi viene da descrivere San Frediano, senza pensarci troppo, senza fare l’intellettuale che cerca parole precise ed estreme. Una sensazione di vita reale in una città che spesso ti dà l’idea di essere un museo, una enorme teca meravigliosa. Nessuno che pretende di essere qualcosa che non è: al bar, alla trattoria “’l Brindellone” a due passi da Piazza del Carmine, al mercato della frutta in una piazza di cui non ho assolutamente annotato il nome, davanti al “Paralume” (Borgo San Frediano 79) che produce lampade che sembrano uscite da un film di Wes Anderson, all’interno della Cappella Brancacci (dove si può vedere il primo vero Urlo della storia dell’arte dipinto da Masaccio) non ci sono turisti, solo una signora che pulisce il pavimento della chiesa e sistema i fiori sull’altare. “Qui dentro si sta bene”, dice. Non capisco se parla con me o con dio.

Nessuno che pretende di essere qualcosa che non è: al bar, alla trattoria “’l Brindellone” a due passi da Piazza del Carmine, al mercato della frutta in una piazza di cui non ho assolutamente annotato il nome, davanti al “Paralume” (Borgo San Frediano 79) che produce lampade che sembrano uscite da un film di Wes Anderson, all’interno della Cappella Brancacci (dove si può vedere il primo vero Urlo della storia dell’arte dipinto da Masaccio) non ci sono turisti, solo una signora che pulisce il pavimento della chiesa e sistema i fiori sull’altare. “Qui dentro si sta bene”, dice. Non capisco se parla con me o con dio.

E poi il circolo Rondinella, vicino all’antica struttura storica del Torrino di Santa Rosa. Si pagano 2 euro per fare la tessera e diventare soci e starsene lì quanto si vuole. Mi prendo un caffè al bar mentre due baristi si scambiano il turno del pomeriggio, e poi mi corico su una delle tante sedie a sdraio arancioni: vicino a me due operai, le scarpe antinfortunistiche, i pantaloni blu con le bande riflettenti, dormono entrambi e uno russa. Un ragazzo accanto me legge un libro ed è ovvio che non gli piace perché lo prende e lo molla ogni 2 minuti. Due signori avanti negli anni si raccontano le storie del loro giardino. Un rumore di piatti e forchette, tavoli piccoli ma pieni di famiglie e amici. Io me sto lì sotto un albero di cui ovviamente non ricordo il nome perché io di piante non capisco nulla, ma il profumo che il vento sposta dalle sue fronde è meraviglioso e anche io, come i due lavoratori vicino a me, mi appisolo.

Un ragazzo accanto me legge un libro ed è ovvio che non gli piace perché lo prende e lo molla ogni 2 minuti. Due signori avanti negli anni si raccontano le storie del loro giardino. Un rumore di piatti e forchette, tavoli piccoli ma pieni di famiglie e amici. Io me sto lì sotto un albero di cui ovviamente non ricordo il nome perché io di piante non capisco nulla, ma il profumo che il vento sposta dalle sue fronde è meraviglioso e anche io, come i due lavoratori vicino a me, mi appisolo.

Museo di San Marco

Una marea di bambini esce da una piccola scuola elementare, a pochi metri dall’ingresso del museo: si rincorrono e ridono liberi, mi chiedo come facciano a muoversi così tanto nell’afa del pomeriggio. Mi accoglie il Beato Angelico e poi entro negli austeri quartieri generali del Savonarola: stanzette piccolissime che trasudano penitenza, e raccontano di punizioni, di cilici, di eresie, e di storie di roghi delle vanità. In qualche corridoio, alcune sedie che prendono il nome proprio dall’inquilino più famoso di questa struttura.

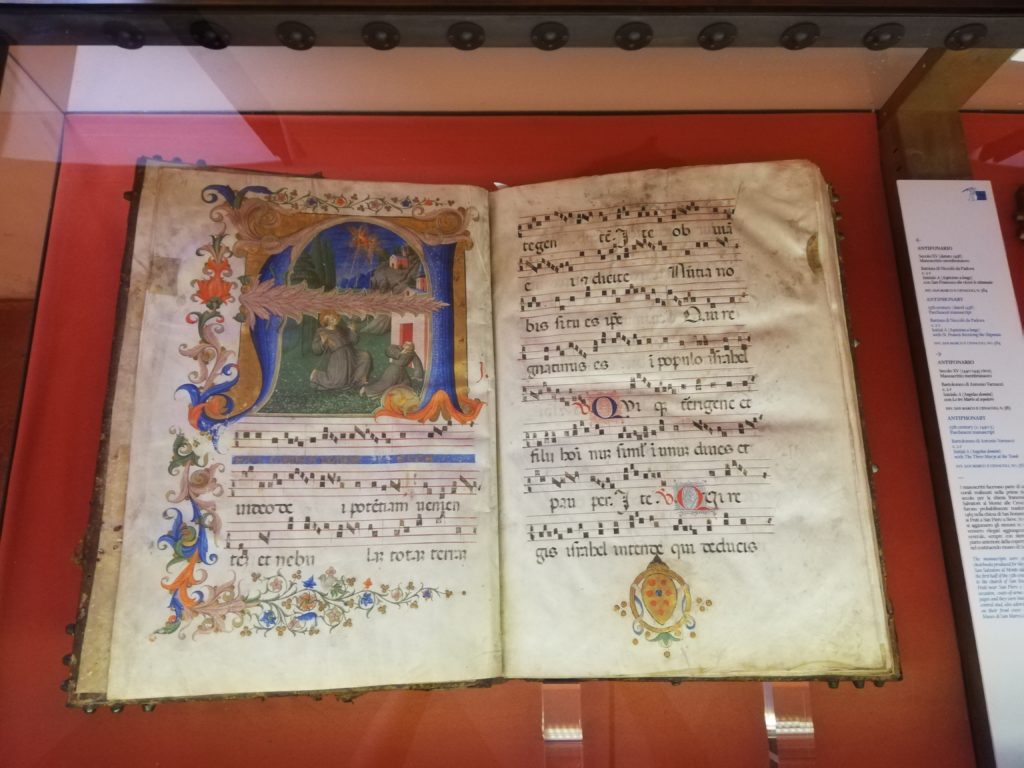

Ma soprattutto le Illuminazioni: il Museo di San Marco, infatti, include una biblioteca istituita intorno al 1430, che ospita manoscritti appartenenti ai Medici e a Pico della Mirandola e Agnolo Poliziano. Davanti ai volumi miniati corrono nella mia testa i secoli. In fondo alla sala, altre due teche proteggono una serie di colori utilizzati nelle “Illuminazioni”, la biacca, il blu lapislazzuli, l’ocra gialla, il nero di vite, l’oro.

Ci sono esempi di “stili” con cui i monaci incidevano le righe, di penne d’oca resistenti e flessibili usate nella trascrizione del testo, di raschietti per cancellare gli errori.

La memoria, mentre cammino da sola in questa lunga stanza, mi porta lontana: mi porta davanti al Book of Kells, alla sua pagina più famosa (Chi Ro) e una frase mi rimbomba in testa “Turning Darkness into Light”.

Le buchette del vino

Nei miei giorni a Firenze ho camminato tanto, ma proprio tanto. Le strade della città sono vuote: qualche parola in americano e in lingue nordiche europee ogni tanto si sente, ma non si è annegati nel flusso del turismo che di solito caratterizza queste vie. Una parte di me – quella più egoista – è contenta: mi posso fermare quanto voglio dove voglio. L’altra, invece, comprende la problematica che tutto questo silenzio può portare a chi lavorare in cultura. Nei mesi della pandemia, quelli più bui, abbiamo spesso parlato dei ristoratori: non fraintendetemi, anche loro hanno patito. Ma a me sembra che il mondo dell’arte sia stato un altro di quelli che hanno patito l’assenza di rumori e di entrate.

Nei miei giorni a Firenze ho camminato tanto, ma proprio tanto. Le strade della città sono vuote: qualche parola in americano e in lingue nordiche europee ogni tanto si sente, ma non si è annegati nel flusso del turismo che di solito caratterizza queste vie. Una parte di me – quella più egoista – è contenta: mi posso fermare quanto voglio dove voglio. L’altra, invece, comprende la problematica che tutto questo silenzio può portare a chi lavorare in cultura. Nei mesi della pandemia, quelli più bui, abbiamo spesso parlato dei ristoratori: non fraintendetemi, anche loro hanno patito. Ma a me sembra che il mondo dell’arte sia stato un altro di quelli che hanno patito l’assenza di rumori e di entrate.

Questa calma mi permette di andare a cercare le buchette del vino: oggi ce ne sono più di 150, e sono state create nel 1634, durante la peste descritta da Manzoni. Erano i punti vendita al di fuori dai palazzi dell’aristocrazia che aveva tenute e vigneti. Venivano usate per vendere al dettaglio il vino lungo le strade del centro di Firenze. C’è stato anche chi come Francesco Rondinelli ne ha descritto l’efficacia per evitare il contagio. Il cliente bussava alla porticina, la servitù prendeva i soldi, disinfettava il fiasco con l’aceto e poi lo rimetteva pieno nella buchetta.

Questa calma mi permette di andare a cercare le buchette del vino: oggi ce ne sono più di 150, e sono state create nel 1634, durante la peste descritta da Manzoni. Erano i punti vendita al di fuori dai palazzi dell’aristocrazia che aveva tenute e vigneti. Venivano usate per vendere al dettaglio il vino lungo le strade del centro di Firenze. C’è stato anche chi come Francesco Rondinelli ne ha descritto l’efficacia per evitare il contagio. Il cliente bussava alla porticina, la servitù prendeva i soldi, disinfettava il fiasco con l’aceto e poi lo rimetteva pieno nella buchetta.

La stessa pratica è ritornata in voga durante l’emergenza sanitaria portata dal Covid: ad esempio, l’Osteria delle Brache in Piazza Peruzzi ha ricominciato ad usare la porticina anti-contagio.

La storia non si ripete, ma ritorna in rima.

La Fondazione Zeffirelli

La Fondazione si trova in Piazza San Firenze, a pochi passi da Palazzo Vecchio e da Piazza della Signoria. Entrare in questo museo, dedicato alla creatività artigianale di Franco Zeffirelli, è semplicemente entrare nella Grande Bellezza: al suo interno, infatti, ci sono diverse centinaia di opere tra bozzetti di scena, disegni e figurini di costumi, ideati nel corso della sua lunghissima e davvero multi-sfaccettata carriera nel teatro di prosa, dell’opera in musica e nel cinema.

Sono la prima (e forse la sola) visitatrice della mattinata, ma non mi sento sola: a farmi compagna, infatti, ci sono tantissime fotografie di personalità quasi mitiche che con Zeffirelli hanno collaborato nei luoghi della cultura del mondo, da Graham Faulkner a Laurence Olivier a Anthony Quinn, da Maria Callas ad Anna Magnani, da Luchino Visconti a Pirandello, da Richard Burton a Elizabeth Taylor, da Placido Domingo a Pavarotti.

La parte più affascinante però per me è la Sala 14, la Sala Inferno dedicata al progetto sull’Inferno Dantesco mai realizzato da Zeffirelli. Cinquantuno bozzetti sono qui esposti e proiettati scenograficamente sul soffitto e sulle pareti.

Non so dirvi perché, ma in questa stanza rimango più a lungo che nelle altre. Guardando i bozzetti che scorrono sui muri, mi ricordo come in un gioco di specchi di un professore del liceo, che ci aveva spiegato che nell’Inferno tutto non solo segue uno schema ben preciso (pena, figure demoniache, dannati di turno che danno voce alla propria pena), ma che di girone in girone tutto diventa sempre più crudele: i mostri e i diavoli diventano sempre più cattivi e le punizioni sempre più complesse e malvagie. Sarà il fascino del male, l’attrazione alla Darth Vader.

Non so dirvi perché, ma in questa stanza rimango più a lungo che nelle altre. Guardando i bozzetti che scorrono sui muri, mi ricordo come in un gioco di specchi di un professore del liceo, che ci aveva spiegato che nell’Inferno tutto non solo segue uno schema ben preciso (pena, figure demoniache, dannati di turno che danno voce alla propria pena), ma che di girone in girone tutto diventa sempre più crudele: i mostri e i diavoli diventano sempre più cattivi e le punizioni sempre più complesse e malvagie. Sarà il fascino del male, l’attrazione alla Darth Vader.

O forse è un altro il pensiero che mi inchioda al divano, mentre scorrono le illustrazioni dei dannati. È un pensiero che mi porta a Dante, al suo mondo in cui – a dirla in modo banale – la maggior parte delle persone (tranne Dante stesso!) sapeva dove avrebbe vissuto e che lavoro avrebbe fatto. Il mondo in cui mi trovo a vivere io, invece, non possiede nessuna di queste enormi certezze. Nel bene, e nel male.